5036

Miércoles, 22 de junio de 2022

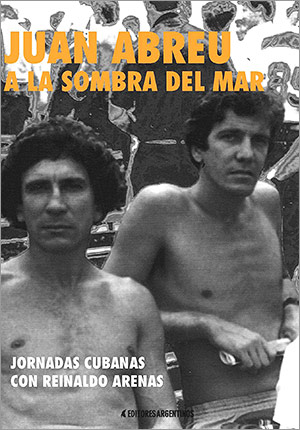

Llegué a California en agosto de 1980. Aterricé (mi primer avión) en San Francisco. En el aeropuerto me esperaban Antonio y Marta Bueno, amigos de la familia, que me acogerían en el nuevo país. Antonio era aficionado a la fotografía y con toda seguridad fue quien hizo la foto. Un hombre serio, ordenado y austero, que había sido magistrado en Cuba y en el exilio trabajaba como funcionario de una agencia gubernamental dedicada a ayudar a personas de pocos recursos, jóvenes con problemas de drogadicción, menores embarazadas. En la foto, llevo una bolsa que contiene todas mis pertenencias. Libros, mayormente. Mi expresión es triste (creo) pero serena (creo). Me acompañan Antonio hijo (Antoñico), su novia, de la que he olvidado el nombre, y Marta. Antoñico era un muchacho enfermizo, que murió joven, y que tenía un gran telescopio que, en las noches claras, instalaba en el patio de su casa, que lindaba con la de sus padres. En ese telescopio yo miraba mi soledad en la inmensa soledad del firmamento. Tenía veintiocho años y venía del Miami cubano y de los botes marielitos y había trabajado en un taller de carátulas para discos y en una fábrica de cristales para rascacielos. El aeropuerto de San Francisco me pareció una ciudad. Nos llevó un buen rato llegar al coche. Mis nuevos amigos vivían en San José, una ciudad cercana. San Francisco era muy caro y ajetreado para ellos. Me veo avanzando por aquellos flamantes pasillos camino a una nueva vida (todos hablaban de una nueva vida). El principal propósito del viaje era trabajar mucho, reunir dinero para pagar las visas de la familia que había quedado en la isla. ¿Cómo me sentía? Lejos.